こんにちは、氷河期の住人です。

もう数年前の話ですがJISの書き方が変わったのはご存知ですか?

幾何公差を知らないと図面が描けなくなってしまいましたね。

といっても、まだ全然広まった様子はないんですけどね。

なので今回は新JISで何がどう変わったかを今のうちに確認しておきましょう。

知ってるのと知ってないのは数年後にぜんぜん違いますよ!

新JISで機械図面を製図する方法、紹介します(JIS B0420)

目次(クリックできるよ!)

そもそも幾何公差って何?

幾何公差とは形状に対する公差です。昔の寸法だけの図面では形状は規制できないので、最近の図面には幾何公差が入っています。

製造業平均年収日本一、キーエンスさんがまとめています。さすがWebサイトでカタログをダウンロードしただけで電話がかかってくる会社です。こまめですね。

新しいJISは形状を幾何公差で書く

JIS B0420(2016年改訂)で、形状の公差は幾何公差を使って制御するということがJISで制定されました。

ISOのGPS(Geometrical product specifications)に準拠するんですね。要はグローバル化です。

今まで幾何公差なんて使ってなかった人へ

そもそも昔の図面には、幾何公差なんて入っていませんでした。

なぜなら日本の場合、書かなくてもちゃんと出来てしまうからです。

ところが幾何公差ナシの図面のものを海外で作ると不具合が起きる・・・ということで、幾何公差への対応が必要になったんですね。

あとは高精度なものを作る時は、幾何公差が重要です。平面や並行、垂直が公差内に入ってないと、使い物にならないものはたくさんあります。

どんな風に書くの?

先ほどのリンク先にも幾何公差の書き方がありますので詳細は割愛します。

書籍だとこれが一番オススメです、というか超定番シリーズですね。最新版では新JIS対応をされています。

試しに描いてみよう!

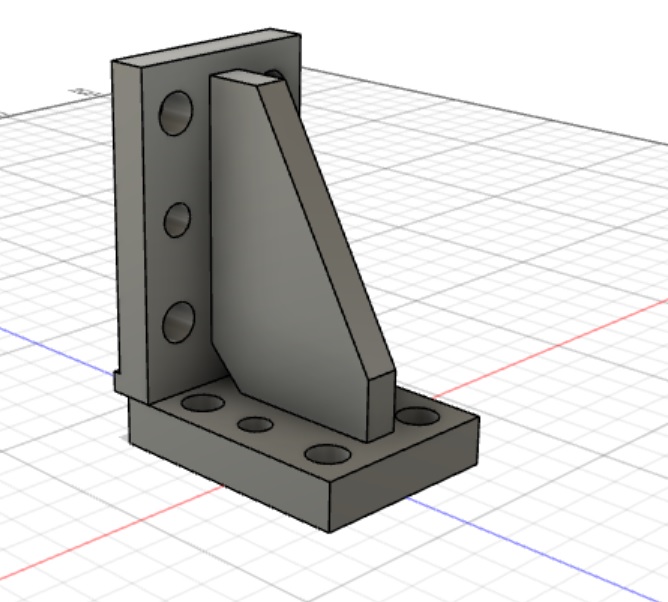

ちょっとFusion360を使って描いてみました。道端に咲いてるタンポポくらいありふれた溶接イケールです。

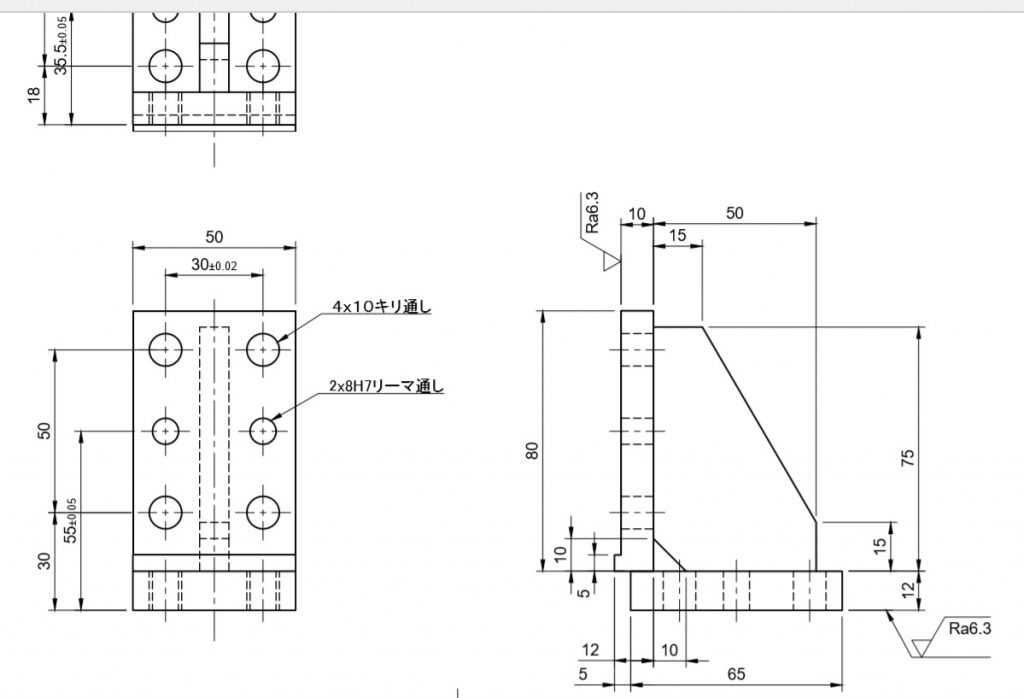

旧製図で描いた図面例

昔の描き方で図面を描くと、こんな感じですかね。

溶接記号とかいらないものは省いてます。

リーマ穴があったり、削り面があったりします。今まではこんな感じで寸法公差で指示していました。

この図の場合、直角は何をもって直角なのかよくわかりません。

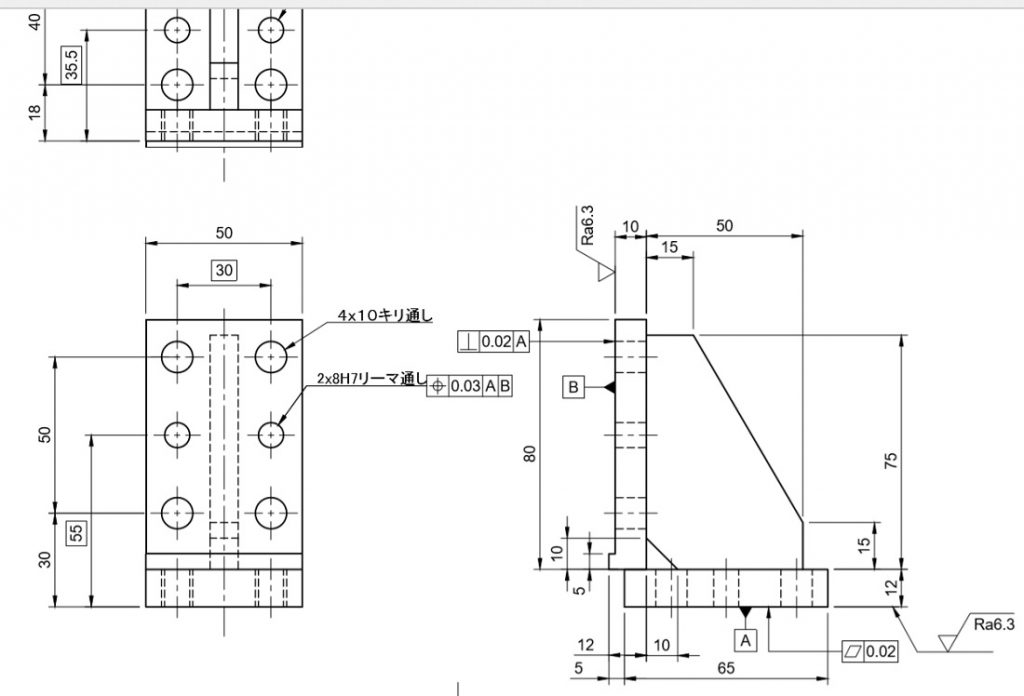

新製図で描いた図面

これを幾何公差で描くとこうですね。

イケールの削り面には平面度と直角度が入りますし、この2面を基準にリーマ穴の位置度も入ります。(厳密に言うとキリ穴も幾何公差で指示なのではないかと思うのですが、標準公差なのでそのまま描いてます・・)

実際に新JIS(幾何公差で形状を制御する方法)を使った感想

普段から幾何公差を使っている人からすると、もうすっかり当たり前になってるので何とも思わないのですが、まだ□寸法(論理的に正確な寸法)を使うのに違和感がある人はいるでしょうね。私もです。

でも描いているうちに、気づいてきます。

実際にどういう加工をして、どういう検査をするかということまで考えて図面を描かないといけないことが・・・(特にデータムの優先順とかですね)

この描き方は、設計者としての腕がかなり出ます。加工や検査について社内はもちろん、幅広い知識をちゃんと身につけておかないと、ついていけなくなるかもしれません。日頃からそのあたりを意識して設計するようにしたほうが良いということがわかりました。

おわりに

ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

業界によって、どこまでJISの新しい製図方法を取り入れているかがバラバラなので、今回の記事を書いてみました。

・・・ひょっとして・・まだ仕上げ記号が▽だったりしますか?

私の現職もまだ▽ですが、幾何公差は新JISだったりするのでカオスになりつつあります。

現場や関係企業との兼ね合いもあるので変えにくいところだと思いますが、そういう流れがあるということは知っておくことは大事だと思います。

私としては、問い合わせが来ない図面が描けたら何でもいいんですけどね・・・

おまけ

Fusion360で描いてみましたが、やっぱり使い慣れてないと大変ですね・・・

~オススメ記事~

3D CADって本当に必要なんですかね?という記事です。

PID制御ってむずかしい?割とカンタンだったりするよ!(モノによる)