どうもこんにちは、氷河期の住人だよ。

メカ屋さんのみなさん、ちゃんとボルト使えてますか?

・・・ただ何となくでボルトの大きさや本数を決めてないですか?

当たり前ですが、ボルトにはちゃんとした選定のしかたがあります。これをわかった上で設計を進めないと、ある日ボルトが折れて大事故に・・・

なんてことが起こりえるのが我々製造業の世界でございます。

今回は簡単な選定方法と、それにまつわるモノの効果などもまとめてみました。

安心して設計するために、以下がポイントです。

〇 簡単な計算方法について知っておく

〇 座金の使い方をおさらいする

正しいボルト(&座金)の使い方をおさらいしよう!

目次(クリックできるよ!)

今回のゴールです。

・ 座金が正しく使える

強度区分を知っておこう

ボルトの種類やらなんやらはご存知かと思いますが、強度区分は考慮していますか?

ボルトの強度とは、引っ張る荷重にどのくらい耐えられるかということです。

〇.〇というように、小数点を含んだ数字で表現されます。

例えば4.8の場合は

会社によってだいたい統一していると思いますので、よく確認してから計算をすることをおすすめします。

10.9や12.9はSCM(クロモリ鋼)の真っ黒なアレです。ハイテン(ション)ボルトとか呼・・んでるけどマイナーかもしれませんね。

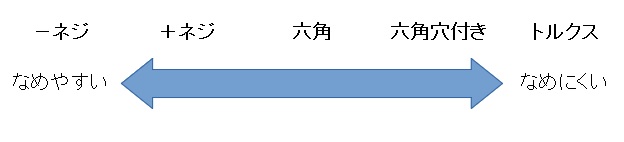

ナメにくいのはどの順番?

+ネジを外そうとして、グニャッ・・・とした感触、経験ないですか?

そう、ネジ山がなめた感触です。「なめる」とは、ネジが工具に負けて噛み合い部がつぶれてしまうことです。

これは+ネジに限った話ではなく、六角ボルトや六角穴付ボルト(キャップボルト)でも起こることです。

なので、なめにくい(=トルクをしっかりかけられる)ボルトを使わなくてはいけません。

ざっくり以下の順番です。六角と六角穴付きは微妙な気がしますが、私の経験上では穴付きのほうが(工具のおかげで)なめにくいです。

-(マイナス)ネジが一番なめやすく、トルクスネジが一番なめにくいです。

これはネジの歴史そのものではないかと思います。-ネジが一番古く、トルクスが一番新しいはずです。

トルクスについて

Wikipediaにも記載がありますが、六角穴付きボルトよりもトルクをかけられる形状のものです。

真ん中にポッチがついているものは「いじり止め」と呼ばれていて、安易に分解されたくない所に使用します。(でも当然ながら工具屋にはいじり止め用トルクスレンチを売っているため、あまり意味はないですが)

下の絵の上から3番目の形です。

六角星形の穴。トルクス(TORX)やその改良版である「トルクス・プラス」が知られる、他の形状よりトルクをかけやすい、ネジ頭を傷めにくいという意図で開発された。マイナスドライバーなどの差し込みを防止するために、この穴の中央に突起を設けた形状もある。

ねじ-Wikipediaより

でも結局、だいたい製造業では六角か六角穴付きがスタンダードになっています。残念ながらトルクスは普及してないんですね。

+ネジや-ネジの使い道

じゃあ+ネジや-ネジは使われないのか?というと、バリバリ使われています。

電子部品など小さいネジ類は+-ネジを多く使います。そんなにトルクをキッチリかける必要がないですからね。

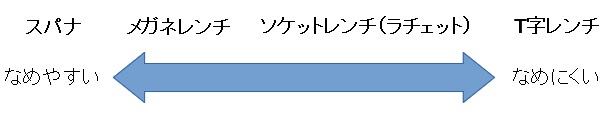

工具にも順番がある

もう一つ大事なことがあります。ネジをしめる工具です。

・・・なんていう面倒くさがりもいますが、間違ってもモンキーレンチで目いっぱいトルクかけて締めるのはやめましょう。

モンキーは論外として、一番なめずにトルクを伝えられるのはT字レンチ、一番ダメなのはスパナです。

しっかりトルクをかけるには、下の2つが大切です。

・ できるだけ真上から軸で力を伝える

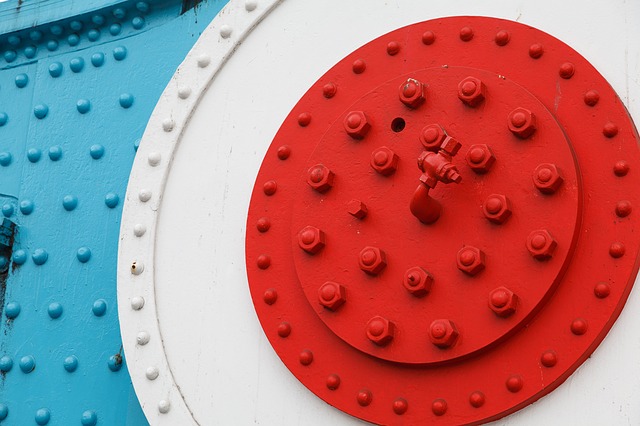

ボルトの選定と配置はちゃんとできてる?

ボルトの本数や大きさ、配置が適切にできているかどうか。これ、とても大事なことです。

ボルトが破断してしまうと大事故にもつながりますので、人の身の回りで使われる製品のボルト選定は非常に大事な設計要素です。

なので道路の標識の支柱とかは、計算書の提出が必要だったりします。

そんなボルトの計算ですが、とても分かりやすいのがミスミの技術情報です。

引張荷重 Pt = σt x As = πd2σt/4

- Pt:軸方向の引張荷重[N]

- σb:ボルトの降伏応力[N/mm2]

- σt:ボルトの許容応力[N/mm2]

(σt=σb/安全率α)- As:ボルトの有効断面積[mm2]

- As=πd2/4

- d:ボルトの有効径(谷径)[mm]

- ねじの破壊と強度計算-ミスミ技術情報より

安全率は上記リンク先にもありますが、静荷重なら3、衝撃荷重なら12などです。

〇 一本にかかる荷重を考えればよいので、単純に本数で割ります。

〇 引っ張りではなくせん断応力ですね。せん断についてはボルトの資料を見ても、数値が無いかと思います。

〇 ボルトは、せん断方向に力がかかる使い方をするものではないからです。

〇 そういう場合は、引張力の60%で計算します。(一般的には60~80%ですが、最悪値で計算します)

ただ厳密なものではないので、会社で使う場合はよく精査してやりましょう。

そんな感じで計算していくと、適切なボルトが選べます。よく使う人は、Excelで計算シートを作っておくと便利ですよ。

ビジネスの最前線で勝ち残るための必要な情報が凝縮 日経ビジネス

ばね座金に効果はない

次は座金について。

製造業ではまず知らない人はいない、ばね座金(スプリングワッシャ)。

「いるに決まってるだろ」と思ったあなた、古い思想です。

最近では「緩み止めの効果はない」とハッキリ書かれています。

↓

ばね座金にはゆるみ止めの効果は、ほとんどないと考えているよ。

ばね座金の弾性力は、ねじを規定のトルクで締めつけた際の軸力と比較すると非常に小さく、ばね座金の弾性力が効き始めるころには、すでにねじはゆるんでいる状態だと思うんだ。

【鍋屋バイテック】

緩み止めではなく、緩んでからの脱落防止というのが現状の効果です。

緩み止めは、トルクをしっかりかけてボルトを締めることと、それを管理することでしかできません。(ボルトは長いほうがボルト自体がバネの役割をするのでゆるみにくいです)

ちなみにこれ、組立の人に言うと現実を受け入れられないようです。それくらい昔は緩み止めの定番対策だったんですね。

こんな感じで昔の人ほどばね座金信仰があって入れたがるんですが、最近では絶対に緩んではいけない所ほど、ばね座金って使われてないので気をつけて使ってください。

座金の使い方を確認しておく

ばね座金を散々こきおろしておいてのこのテーマなので、もう平座金しかありません。

平座金を使う場面を考えてみましょう。

・ 樹脂など簡単に座屈するところ(面圧を分散する)

こんなところです。長穴はボルトを受ける面積が小さいので、平座金で座面積を増やすのが常識、といってもいいレベルです。

おわりに

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

業界によっては、ボルトについてあまり考えなくてもいい所もあるみたいです。(強度的に余裕のあるものはそうですよね)

でもスペースがなくて、けっこうシビアに攻めないと成立しない場合も出てきます。その時に計算ができると安心ですね。

以上、ボルトの使い方や選びかたを紹介しました。

幾何公差、ちゃんと使えてますか?

知ってる?今のJISは「幾何公差」を使わないと図面が描けないこと

図面を書くのに大事なことをまとめてみました。

コメント

Comments are closed.